Предисловие

Мы знаем, что президент России размышляет над решением баллотироваться на еще один срок. Никто не сомневается, что, решив участвовать в выборах, он будет избран в 2018 году. Я связываю мои надежды в отношении России с этим переизбранием. Но все сказанное вместе не означает, что будущему России ничего не угрожает. Угроз, напротив, много, их все больше, и я вижу во Владимире Владимировиче человека, который нам сейчас в должности президента совершенно необходим. Это необходимо — но этого недостаточно. Второе что нужно для того, чтоб наши надежды на решительное, не оставляющее возможности не замечать или не верить возрождение России действительно состоялось — это кандидатская программа, с которой Путин обратится к избирателям этой осенью, и которую — не ему, а нам всем — предстоит потом выполнять. Главной особенностью этой предвыборной программы должно быть то, что она выполнима, а главной особенностью следующего президентского срока должно стать то, что она действительно будет выполнена. Суть вопроса состоит в том, что выполнить нам нужно очень много, или же мы не сделаем ничего; время с 2000 года я рассматриваю как время совершенно необходимой подготовки к рывку, но теперь времени больше нет. Что до цены вопроса, то я ее не буду называть.

На Полит.ру и в других подобных местах вы прочитаете написанное с удовольствием, что «СМИ узнали, что в Кремле признают проблемы с «Образом будущего»» для России, т.е. теми главными идеями как стране и людям жить дальше, с которыми должен обратиться к избирателям Путин. Нисколько не намереваясь дублировать усилия официальных персон, отвечающих за формулировку избирательной программы, то есть этого самого «Образа будущего», и будучи лицом сугубо частным, но с русской физиономией при этом, я намерен предложить вниманию читателя то, что могло бы послужить частью искомой программы, или быть как-то учтено в ней, или быть тем, отталкиваясь от чего можно написать существенно иное и заметно лучшее — заодно с логикой, в которой такая программа должна, я думаю, и выстраиваться, и излагаться.

Либеральному хору, по вступлению которого с темами «подобострастия» и прочим подобным я, находясь далеко от России, может так статься -только и узнаю, что написанное мною было-таки замечено, я бы отвечал, что это вовсе и не набросок самого общего смыслового горизонта возможной избирательной программы для Владимира Владимировича Путина, а материалы для выстраивания приоритетов тем, кто нужен нам в должности Президента России.

На что я рассчитываю, публикуя этот материал? Считать, что у России есть свой путь, это считать, что он «свой» для граждан России, для точно не всех — но для большинства; а «свой» значит — «своеродный», и даже — «сделанный из тебя». Это значит, что стремиться убедить в том, что то, что ты нашел в себе, есть действительно свое для большинства живущих в России и, как я предполагаю, являясь сам гражданином Украины — для большинства (ну, пусть для 51% — это много, в нашей ситуации это очень-очень много, это все доказывает и это способно все решить) жителей СНГ — было бы впадать в логическое противоречие. «Своим не надо ничего доказывать», как выражал это Лев Николаевич Толстой, и «свое» это то, что сразу (ну, в историческом масштабе времени, который не меряется днями; «сразу» тут значит, например, год) признают своим.

Мы видели такое — и, возможно, мы единственный народ с таким опытом. Когда Высоцкий писал то что писал — и пел — этим и исчерпывалось его дело; дело остальных было услышать, узнать в этом свое и — не «распространять», и не «рассказать знакомым» — а обойтись как со своим, говорить об этом так и так это слушать. И — не «записи», и не «известность Высоцкого» — а вновь обретенная способность к пониманию себя и всего вокруг, способность свободно говорить об этом, смеяться и петь — просто носителями чего были те песни и те магнитофонные ленты — начала распространяться как пожар.

То же самое было с тем, что писали Стругацкие. Тут ситуация не столь чистая — тот самиздат читал значительно более узкий круг людей, и кто читал читали молча, а голос Высоцкого разносился окрест — и я помню веселое оживление всех вокруг, когда «дикари», получившие по комнатке летом в Алуште у моря во флигелях или у хозяйки, всем двором оказывались слушающими Высоцкого, потому что один из приезжих привез магнитофон, и был горд включать так громко как только выходило. Я хочу подчеркнуть: тот человек — которого даже и тени в памяти моей (мне было 6 или 7, это был значит год так 1970-й) не осталось, включал не потому, что хотел похвастаться либо понравиться. Его вело сильное переживание своего — и то, что окружающие отзывались именно как на «свое», очень много значило. То есть, делало всех там — приезжих и друг другу чужих — ближе.

Но все же Стругацкие своими книгами создавали тот же эффект, просто читающих меньше, чем имеющих уши. Репрессивная, инертная часть советской идеологической системы (именно часть — другая, живая часть «власти» реагировала, мы знаем, иначе) была так же не в силах остановить распространение ксерокопий произведений Стругацких, как и тех пленок, исходно от магнитофонов «Яуза» или даже «Днепр». И сущность дела в том, что ухватывавшиеся за блеклый манускрипт, попавший «на ночь» от приятеля, узнавали там свое как спавшее до того внутри, а не привнесенное снаружи. Люди искренне не понимали, почему они должны не читать, и объяснить им это было невозможно.

Нечто подобное происходило еще и с записями Галича и, в стороне от того, Окуджавы. Ситуация в этих случаях более размыта, но, назвав уже главное — мы будем видеть его и здесь. Если люди чувствуют, что это сказано за них, как они бы и сами написали — они чувствуют правильно, и совершенно неважно какими словами вслух представляется рекомендуемое «приятелю»: человек зажигается от человека, и слова это только треск. Я про сравнение с пожаром, конечно.

Так вот если я чувствую правильно, если мне удалось уловить и облечь в слова нечто действительно существенное, дальше дело не мое. Ну, «существенное» и еще — «решающее»; последнее — отдельная тема. «Это существенно для меня»; «это — мое»; «это — я сам» — ряд этот, приближаясь к центру, к действию не приближает. Это что-то про то, чтоб быть собой, просто — быть. Но вот из-за того, что мы, русские люди, сбились — несколько раз — с ноги, и этим искусили «малых сих», по игре Истории по совместительству являющихся власть имущими Западного общества, на такое оголтелое экономическое давление этих последних дней, когда я пишу эти строки, на Россию, которое есть уже почти нападение — из-за этого узнать, каждым из русских людей, наконец «свое», это будет сегодня означать — действовать.

И я до всего увижу, что я чувствовал правильно и удачно нашел слова — по тому, что представленное мною в этом тексте, «Наброски к «Образу будущего»…», будет распространяться быстро и совершенно само. В противном случае, мне надо писать лучше.

С.С.Светашев,

27 июля 2017.

Наброски к «Образу будущего» — какая программа на следующий президентский срок могла бы быть у Путина?

Часть I

В этом рассуждении я намерен поставить под сомнение тезис, что «время великих идеологий прошло». Оно несомненно прошло — для Запада, и наше разочарование в Трампе просто не нашло своего предмета. То, что ведет этого во всех смыслах крупного человека, оказалось, и я пишу это в дни, когда Белый дом сказал об условиях, на которых он может быть и вернет реквизованную российскую собственность, здания дипломатических служб — само довольно мелким. Трамп весь год апеллировал, и продолжает это делать, именно к идеологии, исходной и традиционной идеологии США, но жизнеспособность, то есть сегодняшняя состоятельность идеологии не подтвердить никакими столетней давности всплесками управленческой предприимчивой эффективности или не тускнеющими, якобы, но живущими сегодня лишь на отснятой хорошим Бродягой Чарли кинопленке образцами того, что в американском исходном смысле, называлось «добрая воля», то есть «good will».

Как раз напротив, идеология это то, что обнаруживается даже в ситуации упадков народного духа и в моменты национальных катастроф, и вот тут как раз можно видеть, что речь собственно идет о направляющих, по которым движется, как поезд, самая повседневная жизнь, или же о каркасе, благодаря которому у жизни вообще есть форма. Философия же — философия государственного управления, философия национального строительства есть нечто вроде чертежей и планов в руках машинистов того состава; можно рыться в рулонах и вносить изменения в план, но это можно потому, что состав по-прежнему не летит с рельсов.

У Запада нет больше никакой идеологии, в отношении Востока я не возьмусь говорить, но у нас обнаруживается нечто как раз там, где идеологию надо было бы искать, и где ее замечали бы, даже не ища, и свои и чужие. Чужие выясняют, просто на практике, что поезд российской государственности идет по чему-то такому, что само не поезд и что прочнее поезда. А свои — те из них, что решают что они настолько свои, что им просто все можно — обнаруживают, что формы нашей жизни не резиновые, и способны останавливать чрезмерные порывы куда-то вбок из вагона. Ну, чаще всего — вагонов СВ, на такой случай собственно и обшитых изнутри, и называемых — «мягкими». Нам нужно прояснить для себя вопрос об идеологии, нам предстоит полностью положиться на эту сталь, и не смущаться воплей из того сразу всеми яркими цветами радуги зацветшего болота, в котором — как теперь становится ясно, уже с начала нового века или даже с конца ушедшего — плотно, основательно сидят и Новый Свет, и Старый Свет тоже. Они не вырулят — или им нужна колея.

Те, кто нас десятилетия учили, а века порывались учить чуткости к голосу своего народа, товарно-денежным отношениям и свободе личности — ставят теперь на глобальный проект, биткоин и несгибаемый принципиальный конформизм. Что ж — «мерзни, мерзни, волчий хвост на реке», как было написано в сказке, которую мне читали в детстве. Здоровый капитализм я считаю возможным, и в логически завершенном виде, при настоящем, а не фантазийном «конце Истории», эта система жизни людей была бы анархией, что собственно нужно понимать как «их» эквивалент марксистскому «отмиранию государства».

Это могло так быть, могло бы иметь такое развитие — но все движется ровно в обратную сторону. Анархия как политическое устройство, как еще в 1980-х высказался американский психолог Карл Роджерс, возможна только для зрелых личностей. Но дело в том, что за 40 лет, прошедших с тех слов, не только слово «зрелый» стало считаться оценочным, субъективным, расстраивающим слушающего, наводя его на неприятные мысли о себе, но в местах где жил Роджерс кажется нет больше личностей. «Личность» как феномен оказалась уже полностью замещенной «индивидуальностью», а это уже совершенно другая форма организации психического. Ну, я не считаю конечно лысых и уже сильно сморщенных, но все воинственных боевых слонов из республиканцев и старых ослов вроде Сандерса, которых обманывает избирательный комитет их же демократической партии — а они прямо с разбегу присягают на верность «лучшему» чем они кандидату, как раз и продавившему подлог. Я говорю о поколениях; сегодняшние «личности» — тем, из 60-х, по колено.

Вы сейчас поймете, при чем тут «Образ будущего» для российского избирателя. Личность имеет источник активности, развития, смыслов внутри себя, а индивидуальность снаружи, в обществе. Индивидуальность почти целиком задается обществом, и на это «почти» почти нет надежды: индивидуальности это лишь слегка различающиеся результаты такого одинакового, общего, всеобщего внешнего полагания. Просто всякий раз выходит немного по-другому, и даже так называемые «яркие индивидуальности» таковы. Кандидат в президенты России должен быть личностью и обращаться должен к личностям, и это и есть самый главный смысл того, «почему Россия не Америка»; это нам понадобится в разговоре про «образ будущего», но нужно говорить шире. «Шире» — это когда видишь и тему разговора, его предмет, но видишь и смысл предмета. Того, кто может охватить предмет внимания мыслью, как взглядом, весь — вы узнаете по способности шутить на тему. Потому что шутить это обыгрывать границы, и это возможно только благодаря тому, что вы хорошо знаете, где эти границы есть.

Получается, что способность шутить приходит тогда, когда разговор только и становится, наконец, серьезным. То же и про понимание шуток; поэтому в этом предельно серьезном для меня разговоре об «образе будущего» для России есть место шутке. Но, конечно, не любой. Личность, я говорю, движима смыслами, которые все вокруг имеет для нее. Но эти смыслы, находимые ею, не создаваемы ею при этом, а вот именно находимы — и к тому же находимы часто в культуре, в ее, культуры, конкретных образцах. Зря отечественная психология советского времени придавала такое уж большое значение личностным смыслам: личностного в них то, что личность сама, ни у кого не спрашивая, нашла — но «смысла» в этом ровно столько, сколько в этом разделяемого с другими людьми, и искать своим путем то, что окажется общим с другими, лучше всего в существенных явлениях культуры своего времени. Слишком сухо, слишком абстрактно сказано? — держись, читатель!

Когда незабвенный Михаил Самюэльевич Паниковский говорит в сердцах Бендеру — «Вы — жалкая ничтожная личность», то Ильфу и Петрову возможно было пошутить так потому, что слово «личность» почти уже сто лет назад было важным, даже — очень важным словом для всех говорящих по-русски, так что авторы понимали, что когда уже и Паниковский будет — об этом, то это уже будет смешно. Но вот за прошедшее время мы, как и говорил тот персонаж из 70-х, начинаем-таки смотреть на вещи «ширше» (и, я верю, в итоге будем и к людям — «мягчее»), и в этой обретенной нами за последние такие драматичные сто лет широкой перспективе видно, что личность-таки может быть жалкая и ничтожная — а вот индивидуальность не может. Потому что чем более жалкая и ничтожная становится типичная американская индивидуальность, тем менее она из конца 20 века и тем более она из 21-го, и это про сужение диапазона разброса, с которым общество штампует детали и единицы, и сами эти единицы уже не знают что делать со случившимися, с доставшимися им индивидуальными отличиями, как бы жалеют о них и даже виноваты в них.

Личность же может быть «жалкая и ничтожная», и это может выглядеть ничтожно, и от этого может быть жалко, что вот с этим человеком пока так — но это значит только что мы знаем, что личность может быть другой, и хотели бы чтоб она была совсем другая.

Думая о том, каким могло бы быть послание кандидата в президенты Путина избирателям, не только — в чем должен состоять «образ будущего» для страны, но и о том как это должно быть передано, нужно уйти от форм бюрократической программы, которую якобы нужно сделать достаточно формально-безличной, чтоб она стала «государственной», и которая будто бы тем более убедительна, чем менее в ней осталось от того, как думают и как говорят те люди, на которых рассчитано обращение, те люди, которые отбирали темы, и тот человек, который произнес в итоге слова. Наоборот, только то найдет отклик, что есть и в нас, и только тот кандидат — наш кандидат, кто покажет, что он не только любит то, что и мы продолжаем любить, но и что он относится к тому что любит всерьез. Мы, люди, становимся серьезными вмиг, когда все становится серьезно — и мы хотели бы, чтоб наш кандидат попадал к серьезному, к серьезным темам, серьезным выводам, в том числе и начиная шутя.

Если вы думаете, что люди вроде режиссера Леонида Гайдая, и тех кто писал тогда сценарии, просто так вложили в уста самого отрицательного персонажа всей истории с Шуриком слова, к которым я только что обращался — «сегодня на вещи нужно смотреть ширше, и к людям относиться мягчее», подумайте еще раз. Они может быть и хотели «просто так», но вот на самом деле это невозможно сделать. Их интересовало «целое» жизни нашего общества, и они шутили уже отсюда — откуда все вместе можно было охватить вниманием и взглядом. Они шутили о границах — и этим провели эти границы по-новому. Они снимали того верзилу в кепке как другого, чем мы; но на пленке оказалось, что и он один из нас. Владимира Владимировича Путина выберут на еще один президентский срок и если его обращение, как кандидата в президенты, будет «настроено» только на людей говорящих «шире», не «ширше» — но наше общество сделает большой шаг вперед если мы скажем себе, что говорящие «ширше» и «мягчее» тоже граждане нашей страны и что нам нужно, чтоб президент был и их президент тоже. Я уверен, что многие скажут, что это чересчур. Но, не обладая сам человеческими талантами того Шурика, я потому вижу только один способ сделать чтоб такие люди немного начали нас слышать — и это сделать так, чтоб они для начала почувствовали, в послании кандидата в президенты России, и себя услышанными.

Это же, кстати, верно и для другой крайности, Гайдая и «гайдаев». Почитайте дневники Ролана Быкова — этот так, настороженно, годами, десятилетиями удерживаемый властями подальше от зрителей человек размышляет только о том, как все же выполнить обещания Советской власти.

Мы знаем — я говорю «мы», потому что это звучало множество раз, и от самых авторитетных наших мыслителей — что главная философия России ХIХ века содержалась в художественной литературе, и в том, что сейчас в России нет человека, который хотя бы не слышал соответствующих имен — есть твердая общая почва. И почву, на которой нам возможно стоять, мы можем еще расширить. Те, за пределами границ когдатошней советской школьной программы по литературе; те, кто даже вне совокупных границ стран бывшего социалистического лагеря, так что не могли и там коснуться соответствующих тем — и кому хорошо об этом услышать, то есть кому становится от услышанного «хорошо», годится нам в мире в попутчики. А в перспективе — он наш.

И это не очень дальняя перспектива (но и не гарантированная нам, конечно), но такая, в которую наши противники совершенно не верят. Закрепить за теми жителями Европы, которые явно и твердо сопротивляются давлению пропаганды последних лет, и упорно удерживают тут мысль, что Россия великая страна, в отношении которой даже и трижды объединенной Европе следовало бы вести себя соответственно, а Владимир Владимирович Путин делает во всех случаях именно то, что и должен делать президент России — привесить таким людям ярлык «понимающие Путина» можно, только будучи уверенными, что что эта кличка указывает на определяющий все смысловой разрыв. Определял бы этот «разрыв» то, что Путин президент для тех, кто внутри России — а понимающие Путина ведь бесконечно снаружи. Но вот дело в том, что разрыва нет; нам просто нужно это обдумать, и мы увидим подсказку там, где сразу видится только насмешка. Нам ясно говорят — этим выражением, «понимающие Путина», вовсю пользуются гипер-властные масс-медиа демократической Европы — что нас именно понимают — а не просто интересуются нами или не согласны с призывами на нас напасть, «пока эти русские не напали». Наша задача услышать сказанное тут как, опять-таки, шутку в которой шутки только доля, и как раз такая выверенная доля, чтоб серьезность сказанного одни могли понять, а другие как раз не заметить. «Понимают» — это ведь самое сильное слово. «Счастье — это когда тебя понимают», любила цитировать кого-то из наших мой учитель в области психологии, Нелли Леонидовна Меньшикова. И вы видите, что все оборачивается крайне серьезно. Если даже сейчас нас довольно многие за пределами СНГ понимают, значит счастье все же возможно для нас всех.

За пределами России, и за пределами бывшего СССР, и за пределами Евросоюза есть те, кто готовы нас услышать. Нам надо сначала определиться, что есть главное как главное для всех, и затем определиться как об этом сказать. Образ Будущего, интересующий меня на этих страницах, есть не симпатичная успокаивающая картинка для избирателя на выборах 2018 года, но то, что будет, и если я смогу показать вам, как может быть, что при том, что Будущее только лишь будет, возможно все-таки надеяться что-то о нем знать — то что я представляю вам будет не успокаивать, но будить и лишать сна. Метод, сама претензия, я предполагаю вам ясен уже: не любое будущее чего угодно, но свое и таких как мы, можно увидеть, увидев куда склоняется мысль, отпущенная двигаться свободно. Я ничего не знаю о народных гаданиях, но по собственному, написанному своей рукой тексту возможно далее заключить о том, куда все для нас, а не для меня одного, идет. И первое что мы обнаруживаем, глядя, куда пошла такая вольноотпущенная мысль, это то, что мысль направилась к самому главному; нужно тут понять, что же, оказывается, есть главное — и нам можно будет продолжить движение. Я теперь вернусь к главному.

…Но вот похоже, что самое существенное в нашей философии ХХ века совершалось уже не в книгах, но в фильмах. Отнеситесь к этому серьезно; аппарат анализа, в этом отношении, русских романов и повестей ХIХ века хорошо разработан — и прежде всего мы должны взять оттуда уверенность, что работа большого художника только тогда сопровождает нас в жизни, когда она не создавалась, как назидание, им самим. Есть связь между серьезностью влияния, которое оказали на поколения фильмы, которые мы все любим, и исходным отсутствием пыльной глубокомысленности. Серьезность влияния это не про силу нажима только — мы действительно сверяем жизнь с тем, что было — давно или не очень — сказано весело и легко, и невеселые темы тоже для этого подходят. Я готов утверждать, что это только наше; люди, которые любят свое польское, свое канадское, свое индийское — не сказали бы, что находят там именно опору, и ответы «как жить» раз в десять реже берутся ими из их любимых фильмов.

Иначе говоря, то, что самое значительное, что находят новые поколения зрителей, есть конечно манифест — но это не создавалось как манифест. Или — то, что манифестирует себя, не есть режиссер, не есть имя с киноафиши. Потому для нас сейчас не важно, что говорил себе Гайдай про то, что говорит тот персонаж в кадре, важно что оказалось сказанном, и, еще больше, показанным. Что показало, что объявило себя. Показано, что даже в словах несимпатичного пьяницы и грубияна есть смысл, и что этот смысл есть то, чего нам недоставало. И к людям действительно нужно относиться так, как сказано — мы просто еще не начали; но вот кажется смотреть, как сказано, мы уже начинаем.

Нам нужно вернуться к возможности лидеру быть частью народа, а народ это те, кто не только серьезен и живет не только работой. Я действительно верю, что сегодняшние руководители России работают так, как было сказано про «галеры», и я отмеряю дистанцию между мной и такими людьми, глядя, насколько же я сам далек от способности так работать. Но это правда, про меня, и еще про очень многих. Мы работаем, мы стараемся действовать ответственно, мы можем представить, что значит взять не какую-то ответственность — а всю ответственность на себя; но я должен назвать еще кое-что, что нужно также взять на себя, готовясь на президентство — 2018 в России. И это совсем не легкое дело; я говорю о том, чтоб президенту позволить себе выглядеть более как мы. Не работать меньше — но например дать место в своей обращенной к гражданам России речи место тому, как мы говорим, тому, как мы шутим, и тому, что мы любим самой повседневной «не чинной», как выразился Окуджава о любви Пушкина, любовью.

Нужно перестать думать, что в государственных заботах нет места шутке, потому что главная государственная забота это не экономика, не оборона и не государственное строительство. Даже еще больше, чем обо всем перечисленном, нужно заботится о том, чтобы народ и правительство стали на самом деле едины, и пусть то, что вспомнилось вам при таких моих словах, будет нам все время напоминанием о том, что именно в этом вопросе пустое декларирование смерти подобно. И даже не только — смерти государства. А этой главной задачи выявления единства, а даже не создания и уж тем более не доказательства его, не решить если не предстать перед теми, к кому обращаешься, как личность. Не как «великая личность», обращающийся точно учил в школе «…сочтемся славою…», строчки Маяковского, этот вопрос прояснит История; но как личность, то есть действующая из себя, изнутри, и доверяющая тому что внутри, тому что лежит в основе, тому что когда-то легло в фундамент мировоззрения, и не стесняющейся и не боящейся это показать. Если наш президент добавит к словам о государстве еще и слова о фильмах, которые он любит — мы победим.

И важно, что я именно сейчас говорю о фильмах советской эпохи: мы, их зрители, все тут — а тех кто их делал почти никого нет, и не выйдет так, что лидер страны таким образом невольно обеспечит преференции кому-то. «О как им смешны, представляю//посмертные тосты в их честь», сказал Окуджава не о Ролане Быкове или Леониде Гайдае, своих ровесниках — но теперь эти слова уже относятся к ним ко всем.

Прошло 25 лет, густая пыль поднятая обрушением СССР осела, мы стали наконец видеть себя, друг друга, видеть кто еще, кроме друга, вокруг нас, и мы начинаем действовать. И тут нужно назвать, для самих себя, словами — где мы начинаем. Россияне имеют массу проблем и трудностей в своей стране — но их волнует что творится на Украине, они готовы защищать Донецк от — на самом деле — американского вторжения, они любят как своих тех из соседей на Украине, кто и действует соответствующе; но еще они сочувствуют тем, кто вообразил себя «другими», как можно сочувствовать человеку у которого помутился разум. Самое невыносимое для тех на Украине, кто действительно ненавидит нас — это то, что мы не видим повода для ответной ненависти. Может нам предстоит понять, что мы ошибались — но даже сегодня нам легче думать, что «тех» просто занесло. Нас касается — что там в Белоруссии? — и мы посмеиваемся над Лукашенко, но точно уважаем его. Для нашей задачи стоит сказать — почему уважаем: потому что он не отрекался от прошлого, потому что он хочет видеть народы стран СНГ как не чужие друг другу, потому что он радуется маленьким успехам в жизни простых людей, то есть ему важны и эти маленькие успехи. Мы озадачены заведенностью поляков, мы все норовим сказать — да ладно, ну не горячитесь… Мы не верим, что все поляки таковы. И это при том, что те поляки, которые все же — таковы, активно помогают НАТО создавать нам все больше проблем. Мы не забыли даже прибалтов, ушедших первыми — а Назарбаеву не надо даже сильно стараться, чтоб Казахстан мог, в случае чего, рассчитывать на нас; вот оказывается, что уважить «независимость» и продолжать чувствовать «своими» — не взаимоисключающие вещи.

Сказанного — уже много. Но в перечисленных случаях мы дружим или уважаем, или имеем терпение именно по формуле «между своими всякое бывает». Смысл перечисленного окажется другим, если упомянуть Сирию. Кто там «свои»? — но россияне поддерживают действия российского руководства в Сирии так твердо, что наши американские недоброжелатели свои всемирные планы правят и правят. Увидьте, что эти люди конечно судят по себе; для американца потеря, наверно, одного процента от уровня жизни портит ему настроение, и он уже готов испортить настроение всем наверху. И «наверху» знают, что он уже и ищет — как испортить, а подсказать всегда в США есть кому. Я убежден, что власти США не могут понять, почему же за самыми разными неприятностями внутри США нет российского следа. Бунтуют ли чернокожие, обличают ли Израиль студенты, вооружаются ли граждане, собирая милицию, практически — ополчение, в ответ на произвол властей штата, элите б от души отлегло, увидь они хоть раз мелькнувшую «руку Москвы». Им не по себе от того, что ничего, ну совсем ничего не мелькает. Американский след в соответствующих обстоятельствах был бы просто всегда — но мне интересен не этот банальный вывод, а вот что: мы не участвуем в мировых событиях так, как от нас все время ждут, но это не значит что мы не участвуем. Нас эти события касаются, и надо выяснить, в чем этот наш способ относиться и участвовать состоит.

Этот способ виднее, когда действовать как свойственно нам стоит труда, и еще виднее, когда стоит еще дороже, и видно уже совсем, когда например русский народ платит за свое особенное отношение к миру вокруг жизнями, а не деньгами. Погибшие на Донбассе добровольцы, Моторолла, которого в России знают наверное все; наши герои в Сирии — мы платим и платим, и если спросить почему, ответ будет — «нас это все касается». Да, угроза расползания терроризма, да, южные рубежи России со стороны Узбекистана и прочего не очень-то остановят ваххабитов, если они заполнят, двигаясь из Сирии, сам Узбекистан — но не только это. Нас касается. Там тоже — люди.

Американские санкции тут ключевой момент. Помните, когда в первой трети 90-х на заводах и в ВУЗах не платили зарплату, а люди работали все равно, мы смеялись над собой, смеясь над шуткой, что осталось с таких еще взимать плату за вход? Видно теперь, что это была лишь отчасти шутка. Видно теперь, что не просто так шутить про самих себя могли только мы — но и что ученые советологи в США, ныне ученые специалисты по России, напрасно просиживали джинсы: они впустую пялились на происходящее, и напрасно сводили те шутки в таблицы и графы, для, я верю, многофакторного анализа. Они ничего не поняли, раз Белому дому так мало толку от их советов сегодня. Мы-таки платим за вход, мы начали платить, когда с нас стали взимать плату — но мы вошли и входим с каждым гуманитарным конвоем в Донецк и в Луганск и с каждой новой военной необходимостью в Сирию. И сегодняшние американские санкции это та самая плата за вход, о которой мы шутили 25 лет назад. Шутки, значит, кончились — и нам очень нужно понять, что нас все-таки ведет. Ясно, что от нас ожидают последовательности – но и видят определенную последовательность в наших действиях; Куба я предполагаю с каждым последним годом спит все спокойнее, даром что теперь уже без Фиделя — и Трамп плохо подумал, подрывая мостик, который перекинул-таки туда его предшественник. Китайцы вдруг подали голос в поддержку России, ясно и четко, и в ответственный момент — чем отозвалась для них наша готовность столь многим помогать и еще и платить за это?

Платить хотят, однако, не все. Я не упрекну их за это — но главное тайное знание сегодняшней либеральной оппозиции в России это знание о том, что они зовут нас в никуда. Что-то я давно не слышал рассказов о том, как хорошо в Америке, с выкладками, с цифрами. Еще про рыночную экономику и честную конкуренцию как оплот Западной цивилизации надо освежить, а то дымный выхлоп новеньких умненьких Фольксвагенов, умеющих скрывать степень загрязнения атмосферы при тестировании на стенде, изрядно затруднил обзор сих завораживавших, было дело, перспектив. А уж крики Трампа, что несчастную Америку грабили и грабят, включая — и в НАТО, плати за них всех, так что нужно, соответственно, пойти и отнять! Знаете ли, мне интересно не то теперь, что будет с Трампом, Бог уже с ним — но что теперь будет с убаюкавшей-было весь мир сказкой про «самую старую из существующих демократий» и про главенство закона в стране, в которой, когда одна сторона получает на одного больше судью в Конституционном суде, второй стороне впору надевать траур?

Если б не было важнее — что будет с нами? — занимался бы только что названным бы и занимался. Но с нами будет иное, потому что мы — иные, и я попробую далее немного лучше обозначить — в чем.

Мы иные еще в том, как относимся к несогласным — всех мастей — внутри России. Мы относимся терпеливо, хотя и тут есть предел. Когда этим людям случается доиграться, нам, и это правда, не жаль: как только я услышал, как по официальному телеканалу в Канаде диктор, в тот же день когда был убит Немцов, сказал — «к удивлению, убийство оппозиционного лидера не вызвало тех протестов, которые можно было ожидать», я лично отпустил бы сотрудников МУРа по домам; я научился уже видеть, когда канадские дикторы пробалтываются по ограниченности ума. А нажим всех американских новостных лент, что место происходившего на мосту можно видеть из кабинета Путина — ну это песня, это как контрольный выстрел, уж извините за сравнение. Да что там выстрел, это целый контрольный залп в телезрителя, из всех каналов я конечно имел в виду.

Когда я увидел, что целая кампания по обличению двух чеченских братьев, якобы взорвавших Бостонский марафон, тщательно обходит вопрос о том, не те ли это террористы, которые взрывали и в России, но больше стреляли там, из американского оружия за американские деньги, щедро отпускавшиеся борцам за демократию и свободу — я думал, что американцы всегда найдут как еще раз использовать тех, кто вроде как вышел, совсем, из употребления. Не хочется отвлекаться на эту обещающую тему, но коротко все же скажу, что сначала в американском руководящем сознании уложилось-таки, что у Немцова рейтинг 1%, и все тут, а после — но не очень откладывая (никогда и нигде конечно не было тут ничего об этом рейтинге в 1%), а то ведь и последнего не возьмешь — случилось загадочное убийство. И только когда в США вполне «съели», что Кадыров-таки уверенно контролирует ситуацию в Чечне, так что там уже ничего не будет — американцы стали думать, что надо ведь с темы «чеченцев» хоть что-то извлечь.

Я бы самым активным из мешающих нам сегодня посоветовал бы за развитием вот этой конкретной американской мысли, но теперь — в их отношении, не отрываясь следить. Ход ее ведь вполне понятен уже. Но самих тех молодых хлопцев из Бостона мне было не жаль. Они даже внешне сильно напомнили мне тех из Первой и Второй чеченских войн, ничего не мог с собой сделать, думал что они просто с отсрочкой платят за ту американскую помощь Басаеву. Думали подарок, оказалось — надо отдавать. Тоже, в своем роде, МВФ.

Когда артистов в самой России несет, и они говорят о ненависти к главе государства и о том, что русские гадят где живут— мы отворачиваемся от них с антипатией, и это вряд ли теперь может быть забыто, но это, кажется, максимум, чего так от нас можно добиться. Но игнорировать это не выход.

Всем ясно, что если сторонники некоторых мировоззрений имеют сейчас 1-2-3-5 процентов общественной поддержки у российского электората, то никто из них никогда не будет иметь 50%, и 30% тоже не будет. Или им с нами не по пути, или нам с ними; но кричат они потому, что совсем не видят что еще делать, если это же не продолжать. Станет понятнее как еще можно, если не так, то есть — как не игнорировать, если мы обратим внимание откуда они почти все взялись: это было время распада Союза, когда не некоторые только, а мы все считали, что представившееся наперекор реальности значит — «осуществимое». Большинство постепенно стало думать иначе, стало думать, что представлять надо в опоре на то что есть, что улучшать можно только то, что понимаешь, а понимаешь только то, в чем участвуешь, что делаешь сам. Это может быть скромным и совсем неярким, но зато это то, что мы точно можем. Можем продолжать, значит можем и улучшить — вот эта мысль есть сегодняшнее общественное достояние россиян. Но ее разделяют с нами не все; известные персоны и группы лиц нет-нет, да и заявят о своей радикально непримиримой позиции. Понимайте это правильно; они непримиримы не только по отношению к большинству: никто из несогласных всех мастей не найдет общего языка с другими подобными группами. Но то, что их объединяет, все же есть. Объединяет их то, что никто из них никогда не делал того, к чему хотел бы склонить всех. Они скажут, что просто не было случая, но я считаю, что причина другая: если твердить нечто лет 25, не имея возможности сделать, то это постепенно так отдаляется от реальности, что сделать уже будет невозможно. С этим бесполезно спорить, потому что это их мечта. Что еще возможно предпринять, если не спорить и если не «вежливо не замечать»?

Нужно различать, однако, недовольство ходом дел в стране и звучащие претензии к ее лидеру. Те, кто звучит, говорят о том, что президент не так себя ведет, не так говорит, одевается не так, и сам происхождением просто из нашего двора. Эти последние слова, которые есть, право, лишь небольшое мое преувеличение, позволяют указать на важную черту недоброжелательства такого рода: Путин что-то не сделал мне или что-то сделал, хотя я не хотел. Так говорят про соседа. Могу предположить, что склонность к бытовой неприязни в отношении президента России при проверке оказалась бы коррелирующей с уверенностью, что сам непримиримый критик «мог бы и получше быть президентом». И в этом разгадка: мне нужно не видеть разницы в задачах, президента России и моих, чтобы мысль моя пошла по линии «я б такое не надел». Сбивает правда с толку, что есть много таких, кому привычки в быту, как мы знаем о них, президента Путина — нравятся. Разница однако есть; мне скорее понравятся привычки и манера поведения человека, которого объединяет со мною что-то столь глубокое или большое, что и различие в привычках, и даже различие в общественном положении не существенны в контексте такой общности. И скорее будет чем — во всем видимом – моему глазу задеться, если нет ничего кроме видимого чтоб сравнивать и обсуждать, и даже самой мысли подобной нету. Попробуете мысленно «приложить» к образу подобного критика мысль о том, о чем мечтает президент России, в чем президент чувствует себя виноватым, что у него болит — и вы увидите, что соответствующему персонажу с такими мыслями нечего делать. У него самого, разумеется, время от времени болит, но даже о самом себе такой человек не думает так.

Но когда я говорю «мы», имея в виду тех, кто поддерживает российскую власть, кто доверяет президенту Путину, — не должно создаться впечатления что тут достигнуто необходимое единство. Единства хватает чтоб голосовать за курс, но не хватает — не хватает фактически — чтоб в нем участвовать. Тут нет противоречия: для общего участия, для действительной включенности в происходящее в стране нужно гораздо больше единства, чем есть у нас сейчас. От болельщиков на трибунах мало чего требуется, кроме как купить билеты и после дудеть в унисон, но чтоб всем выйти на поле и сыграть как огромная, и все же единая команда — нужны какие-то совсем новые решения, и это не об управлении, а об самоуправлении конечно. Я продлю этот рискованный пример: вот ясно ведь, что нет таких моделей управления, чтоб управлять вышедшим на помощь своей команде сектором трибун — но есть такая, не виданная нами еще, степень понимания друг друга, когда эти сто или двести человек не просто даже помогали бы, а не мешали забить — но чтоб счет начал существенно расти, и все в нашу пользу. Жизнь не футбол во всех отношениях, кроме одного: согласия в вопросах, во что вообще играем и что конкретно сейчас делаем, нужно не меньше. И это должно быть сказано. Со властью и народом все точно так же в этом аспекте; нам, каждому из нас, нужно знать не «где наши» и «кто президент» только, а знать «что мне делать». И делать я стану только если знаю заранее, что и другие не отступятся; попытка удостоверяться все время, по ходу — играют ли еще? — приведет почти к моментальной остановке. Как нам достичь такого знания — что мы делаем и что вы делаете, чтоб я мог действовать уже не озираясь вокруг? Путина раз за разом выбирают потому, что по всему видно, что он знает что делает как президент, буквально каждую минуту; что нужно к этому добавить, чтоб общий наш результат увидели мы все?

Меня чрезвычайно обнадеживает то, что мы не собрались вместе вчера. У страны эмигрантов, Канады, никакого будущего нет; и это не потому, что у всех эмигрантов вместе взятых нет никакого «прошлого», потому что прошлое это общее, а точнее повторяющееся в индивидуальных реконструкциях, самим человеком называемых «прошлым», тогда как у эмигрантов, когда они взялись просто из всех возможных стран, «прошлое» должно взаимоуничтожаться, как минус с плюсом — но потому, что здешние канадские власти словно бы даже еще помогают этому. Те же, кто связывает себя с Россией, те кто чувствует свою связь с ней, связаны нашим прошлым, и эту связь мы чувствуем всякий раз, когда кто-то из соотечественников, я употреблю это слово потому что оно про «отечество», про отцов, а не про нас, про окончательно состоявшееся, а не про текущее, и просто сиюминутное даже, положение наших сегодняшних дел — когда кто-то просто говорит о этом нашем прошлом, и говорит совершенно искренне и совершенно «про себя», хоть и получается — вслух. Тут есть интересный и важный для данного разговора эффект — такие слова распознаешь как искренние, и в памяти они ложатся на полочку «искреннее», а не на полочку «правильное» — а потом уже меняют место.

Так, например, когда я прочитал где-то уже годы назад, что президент России Путин назвал распад СССР самой большой трагедией ХХ века (я прочитал, в пересказе, может это и не была точная цитата) — сам я не думал так, и это легло на полочку «искреннее». Но было без сомнений отнесено туда, такое иначе чем совершенно искренне президенту капиталистической России невозможно сказать. И позже это высказывание я нашел, для себя, у себя, в себе уже на второй из полок, где все про «верно». И вот обратите внимание, не в рассказанном мною, но в том, что своего вам вспомнилось сейчас: когда такой переезд чьей-то мысли в вас происходит, доверие к ее автору сильно растет, и как бы без вашего участия совсем. Получилось случайно, что я прозевал дискуссию о возможности возвращения к монархии в России, имевшей место на заметных телешоу лет пять назад, увидел записи уже сейчас в Интернете, запоздало пытался определиться. И вижу сейчас, что от всего в последние месяцы просмотренного — и нешуточно интересного ведь — на эту тему осталось то, что — как я в пересказе же читал — Жириновский в Думе призывал произвести Путина в монархи, а Путин про это сказал, что, надо признаться, такие слова волнуют (я чувствую сильнейшую ответственность, когда решаюсь, как только что, и как было выше, пересказывать слова лидера российского государства как я запомнил их, когда прочитал там, где они тоже давались без кавычек; однако ж с намерением предложить образ будущего для России я нахожусь в положении, когда ответственности больше и так ведь не может быть — но и, потом, я уверен, что идея точного цитирования, как не крамольна будет эта мысль, вся принадлежит уходящей эпохе, и нам пора, учась доверять себе, доверять не точности памяти, а тем изменениям, которые она возможно внесет). Я по-прежнему не понимаю, хороша ли монархия для сегодняшней России или нет, но я понял, что слово «волнует» относится и ко мне, что тут есть что-то важное вне вопроса о том, какое государственное устройство выбрать, что с этим волнением мне нужно побыть, а не гнать его от себя — и что мое доверие к тому, от кого вроде как исходило слово «волнует», еще возросло.

И нам надо сказать самим себе, что все что было — это наше, наше и самое худшее, что было в каждую из исторических эпох, и лучшее — что в каждой из эпох тоже было. Это лучшее узнаваемо наше, и каждый раз мы с этим «лучшим» опять оказывались, действительно оказывались ведь — впереди планеты всей. С чего бы нам отречься от этого? Когда умер Фидель Кастро, на волне надежд, что маленькая Куба больше всей огромной Северной Америке не страшна, вдруг — когда надо было как-то ушедшего лидера помянуть в новостях — зазвучало (журналистов и политиков потом одернули, прикрикнули на них, но сказанное уже было сказано), что нельзя не признать, что Куба Фиделя намного впереди и Канады, и США по качеству здравоохранения и образования. Я сам слышал эти невероятно выглядящие даже на бумаге слова в телевизионной программе новостей — так чего б нам не гордится здравоохранением и образованием СССР, бледной копией которых были кубинские структуры. Да и создавали те структуры мы все знаем кто. «Наши» в мире сегодня — это не обязательно русские, говорящие по-русски, или потомки эмигрантов — но еще и те например, кто рассматривает опыт Советской власти в СССР как имевший положительные, бесценные даже стороны, а факт того, что СССР был — как по-прежнему значительный для мира. А все это уже будет означать — «те, кто понимает, почему президент России назвал распад СССР самой большой трагедией ХХ века».

Наше прошлое едино и связывает нас не только с собой, но и с теми, кто нас понимает: уж конечно не мы заслужили то уважение к имени «Россия», которое есть, и конечно не о нас знают те, кто что-то о России знают, и с этим знанием расстаться не хотят. Они знают что-то о нашем прошлом, кто что — но в этом совокупном знании, если все сложить, и этой общей любви разрывов нет. Так что если б я не чувствовал, что все наше прошлое нужно нам — я и тогда попробовал бы обратить ваше внимание на то, что мы нужны «им» только как те, у которых было все это прошлое. И по прошествии столетия со времени масштабной эмиграции из подожженной большевиками России уже нельзя думать, что «они», понимающие нас, это именно потомки эмигрантов. Вот потомки как раз понимают Россию их предков, но не понимают нас, и нам придется еще объясняться по этому поводу — но понимающие Путина главным образом не имеют русских корней и понимают нас в опоре на то из русской культуры, что стало теперь ихним, что стало — для всех. Уплывавшие на «философском пароходе», уехавшие в несколько предшествовавших лет на поездах, отступившие с боями в Харбин православные изгнанники революции верили, что Бог допускает все это потому, что хочет, чтоб русские разнесли известное им по всему миру, и хочет именно потому, что известное и разнесенное и будет, собственно, благая весть. Вот по прошествии, с этих событий, ста лет я вижу все основания сказать, что мы увидели, что было разнесено, и чем была значит благая весть. Это весть, действительно донесенная для всех в мире, была — «Россия есть». И все остальное, значит, вкладывается в это.

Часть II

Меня интересует возможность увидеть ближайшее будущее России, которое, будучи представленным в словах, было б — «Образом будущего», который кандидат в президенты на выборах 2018 года В.В.Путин мог бы представить в качестве избирательной программы или части ее, именно как развитие — не лучшего даже, а вот именно существенного, сущностного, в России какая она сейчас — и какая она была всегда. Когда человек, чувствующий себя частью страны, пробует размышлять, и мысль его, и правда, не стоит на месте, то движение этой мысли как бы обозначает возможность, которой способна двинуться и общественная мысль — или ему только кажется, что он часть. Потому метод, который я намерен далее применить — попробовать привести свою мысль в движение и рассматривать обнаружившееся направление изменения уточняющихся представлений как указание на то, в какую сторону все идет, как бросая раз за разом шарик на пол мы выясняем наклон пола, то есть направление в котором способны двинуться и гораздо более массивные, совсем не подвластные мне «предметы».

Рассуждая так, я должен был бы писать о себе — и предлагать выводы о России. Но вот поскольку моя скромная персона все равно не устранима из того, что пишу я, то я оставлю эту «базовую» возможность анализа текущей ситуации в России и ее перспектив как бы за спиной, и буду рассматривать иную пару. Я буду говорить о том, как связан президент Путин с Россией сейчас, и какая связанность из этого проступает дальше. Не один лидер в мире сегодня не имеет столь существенной поддержки граждан своей страны — и это при том что многое Путину сделать не удалось, и дела в России идут совсем не блестяще. Это единственно может значить, что эта поддержка проективна, то есть основывается на интуиции еще большего общего — и только отсюда больших общих успехов. Вот прояснить это предчувствие нашего общего будущего и будет моей заботой. Как говорил когда-то один философ, Мамардашвили Мераб Константинович, «в грамотной философии сознание возможно определить только как «возможность еще большего сознания», а свободу — только как «возможность еще большей свободы»». Мераба Константиновича уж 27 лет нет с нами, много чего стало ясно с тех пор, а потому я скажу то, что он насколько я понимаю сам был не намерен добавлять — что Россия третья в этом ряду, то есть что про нее возможно высказываться только так же, как про «сознание» и про «свободу».

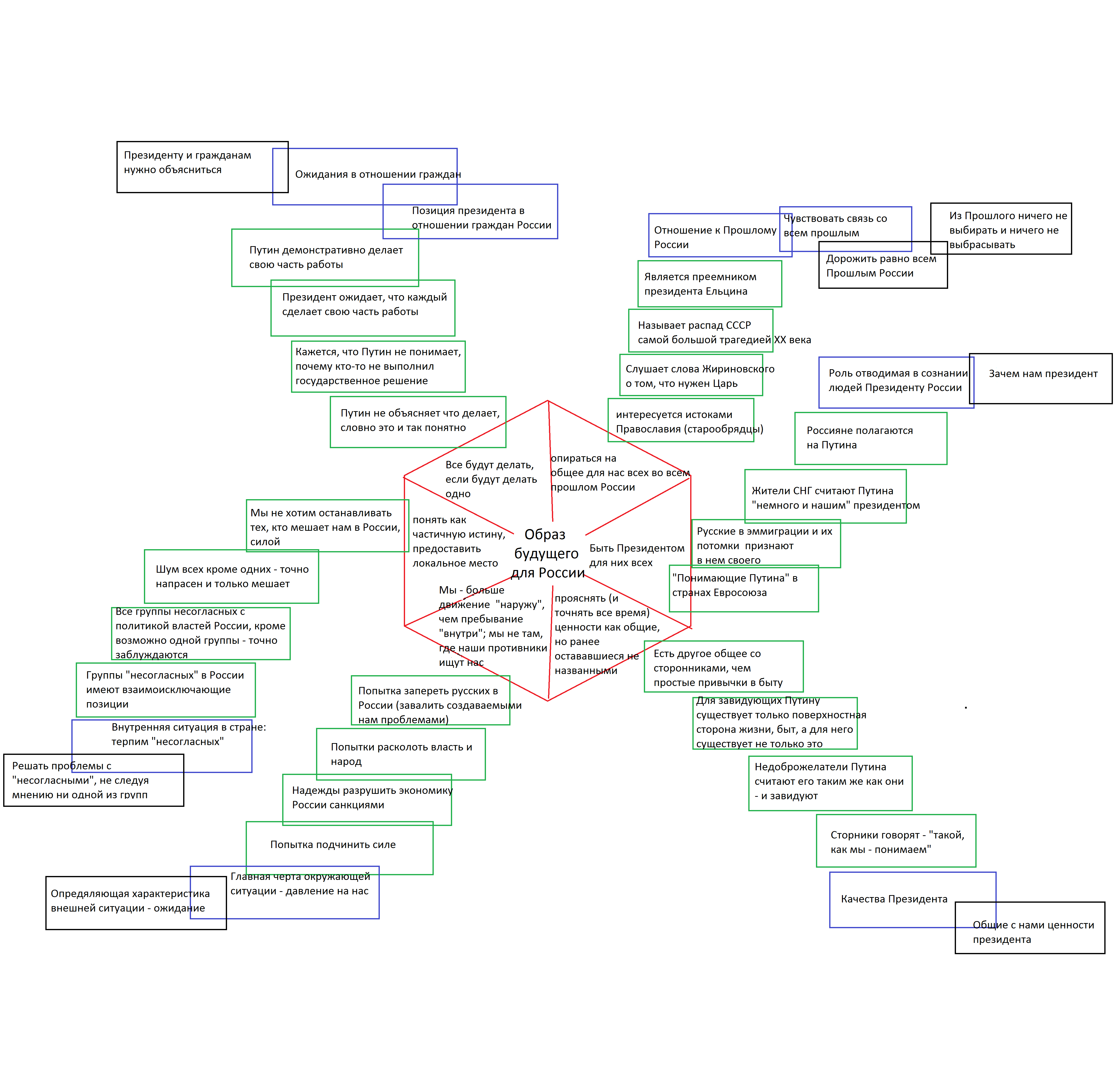

Действовать я буду так. Я извлеку из уже прочитанной вами выше «Части I» ряд тем, которые — пока я писал — обозначились для меня, и буду рассматривать их как стороны или аспекты всего вопроса о Будущей России. Я нарисую на листе бумаги в центре кружек — это будет «Россия», как центр притяжения всех тем, а темы размещу на сходящихся к центру от краев листа осях. Эти темы — они же наши проблемы, и Россия лежит на пересечении этих проблем, там где они сошлись. Тем я обнаружил шесть, это: 1) главное во внешней политике России, 2) что нужно от будущего президента, 3) главное во внутренней ситуации в России, то есть вопрос о том, как нам вести себя в отношении к тем, кто с властью всегда не согласен 4) что нам делать с Прошлым нашей страны, 5) главное качество президента, или — качества, 6) отношения президента с теми, кто за него голосовал; и в ряде случаев я уже успел проговорить как бы аспекты или составляющие темы — в случаях, когда в «Части I» этому оказалось уделенным несколько больше внимания. Потому обнаруживается, что некоторые темы включают «пункты», «аспекты» или, сказать иначе — «шаги». Большая определенность тут только вредна — да и была б чем-то искусственным; я пробую создать вам возможность видеть как я думал, а думает человек не в «гладких», обкатанных формулировках. Так вот я обнаруживаю, и обнаружьте и вы — что эти самые «аспекты» одной темы можно двигать по оси, размышляя о том, что лежит ближе к «России», т.е. к обозначенному так месту в центре листа, а что дальше по оси. Я пробую менять местами эти лежащие на одной оси аспекты, смотрю что получается, выясняя некоторый интуитивный порядок их. Оказывается, что все это, то есть совокупность аспектов, лежащих на одной оси, говорящих про одно, можно как-то совокупно назвать — вот как бы придумать вопрос, частями ответа на который они бы являлись. Я напишу такой вопрос в конце каждой из осей, то есть на конце оси у края листа. И далее видишь, что в центральном поле, обозначенном «Россия», на стороне кружка в которую опирается конкретная ось, возможно записать некоторый — текущий, временный, еще очень черновой — ответ на заданный всей осью вопрос. Как бы — «проблема» и «решение».

Увидьте еще, что пока делаешь все это обнаруживаешь, что формулировки отдельных аспектов, записанные мною исходно в словах которые нашлись тогда, теперь — пока я искал порядок на оси, пока я искал и вопрос, и ответ — оказывается возможным переформулировать, сказать иначе, и хочется сделать это. Оказываешься уверен, что видишь теперь лучше. Кроме того, добавляются пункты — то есть между отмеченными аспектами-определениями на оси начинает проститься, проступать нечто еще, нечто промежуточное, но важное, и переживаемое как недостающее. Надо таким переживаниям верить. В результате у меня получается довести число звеньев-пунктов, составляющих уже ось как цепочку, до четырех на каждой из осей.

Я и тут считаю нужным доверять чувству: дальше темы не дробятся — ну и хватит с этого. Тут мне легко все так оставить — но вот другую трудность необходимо обсудить: я обнаружил, что когда, в виде определений пунктов, вопросов, ответов записываешь как подумалось, то это очень «мое», и помогает двигаться дальше лучше всего. Но это будет выглядеть совсем неумелым, совсем неубедительно, как мысль, для читателя. «Причесав» сказавшееся, я могу сделать это более «приличным», социально-философски-внушительным даже, но тогда это будет уже не настоящая мысль и ее, мысли, ход. Тут я пошел по пути компромисса; я несколько подправил слова, до степени, когда, как мне кажется, уже можно понять о чем я, как это взялось из рассуждений «Части I», и как это связано с соседними пунктами-аспектами всей темы на той же «оси» — но не улучшал больше. Когда вы сами попробуете проделать то же — а то, что вы поймете, попробовав за мной, про Россию сами, гораздо важнее, чем то, что до того понял я, и лишь в пределе может совпасть с моим результатом — то вы увидите, что записывать хочется только совершенно вам понятные, но очень «личные» слова.

Опять-таки, можно — и это происходит — продолжать поочередно уточнять то лежащий на конце цепочек пунктов «вопрос», то есть заданный России вопрос, то ответ — то есть лежащий на стороне России и являющийся частью ее самой ответ, то формулировки пунктов, то — опять — порядок в цепи. Я вижу в итоге, что темы «пунктов» ближе к «вопросу» сами больше похожи на вопрос, а темы при движении, по оси, к центру — больше уже есть подсказка ответа. Но только подсказка, потому что ответ есть ответ на все в цепи. На внешнем конце цепочек, как самый внешний контур, собственно говоря, Мир, ну а в центре мы с вами.

Думая о том, как нечто, среди всего набравшегося, уточнить — а думать заставляет чувство, что нечто более не подходит, как бы не лезет, теперь, в изменившийся ряд, помогает если иметь перед глазами все ранее написанные варианты про одно и то же, все варианты формулировок. В конце концов случается, когда вы смотрите на весь набор, как вы понимаете, обобщить, это и будет следующий вариант. Но и возвращения к уже отброшенному тоже случаются — это значит, что в свое время вы просто забежали вперед, так что вы подгоняете потом под это всю «окрестность». Замечательно видеть, как сказавшееся в каком-нибудь частном случае далее уже не дает себя изменить, заставляя изменить многое вокруг единственной фразы. И то что вы не заботились это сделать, вы просто видите что вышло так — есть признак того, что мысль двигалась естественно, то есть «сама». Мысли в естественном состоянии, видите ли, свойственно двигаться.

Пытаясь сохранить доказательства этого движения, я попробовал в итоговой схеме отразить ряд обозначений того же самого, через который я шел; «действительна» всякий раз последняя, в развитии события мысли, формулировка — но я не мог это делать всякий раз, т.к. на листе не осталось места. Но почти всякое обозначение для каждого аспекта каждой из тем получило хоть одно уточнение, в свой черед — а «вопросы» и «ответы» даже по два и по три уточнения. Спрашиваете вы все время одно: как теперь изменить часть, чтоб она соответствовала изменившемуся целому? Варианты «вопросов» вы можете видеть; как показать, какими были «ответы» в начале моего размышления на бумаге, я не придумал — так что вы будете видеть только итоговые формулировки. Но они-то нам и нужны.

То что я представляю тут как итоговую схему, и есть то, что я имел в виду говоря, что от размышления о В.В.Путине и России сегодня возможно перейти к пониманию про В.В.Путина и Россию в следующий семи-летний президентский срок. Будущее — это когда мы лучше понимаем. Потому лучше понять себя, нас, страну — это и есть думать о будущем, об «Образе будущего» именно.

Часть III

Теперь я возьму за основу получившиеся «ответы» как темы России Будущего; мы должны что-то понять в отношении ближайшего будущего — или у нас не будет никакого. Я теперь должен как бы заполнить центр кружка «Россия» на моей схеме, развивая то, что обозначилось теперь для меня как главное в этом Будущем; хотя сторон у темы Образ Будущего, который я должен хотя бы набросать теперь, обнаружилось при моем разборе вопроса шесть — в общем они сводимы к темам о тех, кто поддерживает Россию уже сегодня, и о тех, кто сегодня еще не поддерживает. «Развивая» — значит: не создавая и не придумывая, а выявляя и проявляя. Меня будет интересовать какие детали Образа Будущего для России я — именно как тот, кто не разделяет свое будущее и будущее страны — могу обнаружить в себе, обнаружив уже, в себе же, его общий контур. Результат такого поиска потому способны быть применимы при составлении своей программы кандидатом в президенты, что президент есть персона, гораздо более связанная со всей жизнью страны, чем просто патриот России, и потому если я обнаружил, что связывает меня с целой огромной страной, эти же связи для того, кто нужен России как президент, еще теснее.

С другой стороны, обнаружилось, что строить образ будущего это его проявлять — в значит, ориентироваться на самые естественные, человеческие нужды, и нужды не только граждан России. И я, как не гражданин России, один из таких людей. И потому то, что оказывается, в моем анализе, главным для меня, способно в этой масштабной задаче, задаче избираемого президента смотреть шире, чем располагают границы страны, и смотреть дальше, чем только сегодняшний день, послужить полезным ориентиром.

Наконец — если образ будущего есть то, что следует именно проявить а не представить или вывести, например, то есть если природа искомого такова, что за этим следует обращаться к самому себе, каждому, и к нам ко всем, при всем разнообразии тех, чьим президентом предстоит, я верю, быть Владимиру Владимировичу Путину — то в опоре на мои опыты кандидату предстоит утвердиться в проясняемом общем уже при внимании к себе и к своему; «общее» не определить иначе чем то, что лежит глубже частных различий, личных наклонностей и сиюминутных только лишь собственных интересов.

Но, если образ будущего понимать так, то обращение кандидата к избирателям может быть только созданием такой ситуации, инициированием такого открытого и доверительного диалога, когда его участники не столько услышат оратора и дадут себя убедить, сколько услышат самих себя — и подтвердят тому, кто к ним обратился, что обнаруженное им обнаруживают и они, что оказавшееся для него убедительным само говорит, избирателям, за себя и потому доказывать этого далее не надо, что сам такой тон разговора с электоратом переживается как очевидное свидетельство того, что общее есть, что оно есть именно будущее «общее», и что вот сейчас оно как бы подает свой голос.

Такое понимание задачи кандидата в президенты на период выборов означает, что человеку предстоит обращаться к человеку, то есть что выборы есть, наконец, наш общий шанс выйти за пределы частного, кухонного, и предписываемого субординацией служебных кабинетов. Увидьте этот шанс оставить формальное, как тон, прошлому, общему недавнему прошлому, времени последних лет — и предлагать теперь только содержательное как новый тон, до которого мы все, в человеческом отношении, теперь доросли. «Содержательное» это про человеческое содержание, то есть сейчас предстоит определяться в том, что за человеческое содержание у нас у всех, кто только мог бы проголосовать за Путина или приветствовать, не имея сам права голоса, его избрание. Это человеческое содержание, как уже стало понятно, предстоит проявлять; нет никаких подлинных ожиданий, чаяний и надежд, которые надо как-то разузнать и апеллировать к ним; есть то, что узнаешь как свое, как себя, как то что всегда знал — в том, что слышишь на самом деле впервые.

Выявить непроявленные ожидания это на самом деле прояснить непроявленные представления, а они в свою очередь приведут нас к непроявленным потребностям. Если теперь спросить — «кого» — то обнаруживается полная форма: непроявленные потребности граждан. Сдвиг от ожиданий к представлениям, а отсюда к потребностям есть смещение внимания к человеку: ожидания — это в основном про мир, представления — это уже мои представления о мире, ну а потребности — это уже исключительно про меня. Соответственно, следует не спорить с этой тенденцией, а всецело подчиниться ей. Мы проясним сначала потребности, а затем представления, а затем ожидания, если до всего поймем, кто этот человек.

Это — такой человек, что он который раз выбирает президентом России, на еще один срок, того, кто сказал, что переживает распад СССР как самую большую трагедию. Я не повторяюсь сейчас — мы теперь можем пройти в этом пункте дальше; выбирают именно президента России, и именно слыша, услышав, расслышав эти слова про СССР. Увидьте это целиком: Путин не обещал возвращение СССР; значит то что выбирают — не это; не было сказано ни — «почему» это так, на — «что нам с того». Было сказано о переживаниях говорящего, сказано о глубоких («самых» глубоких, раз «самая большая» трагедия) переживаниях — и именно о переживаниях, а не убеждениях, например. И этого оказалось достаточно, то есть поняли, то есть распознали. То есть все мы, избиратели Путина, или бывшие граждане СССР, или те кто его понимают — когда хотим, чтоб была Россия, дорожим при этом, и таким именно особенным способом, СССР. А это значит, что СССР существует, таким особенным способом, для всех нас.

Говоря так, я должен оговориться: я СССР сейчас не ругаю и не хвалю; невозможно возвращение туда, чем бы, счастьем или бедой, вы такое возвращение бы не посчитали — но возможно нечто иное и нечто большее. Мы не поняли все, куда СССР делся, не поняли те, кто был рад, и те кто потерял не поняли тоже. И это не просто не про нашу способность понимать или про сложность явления. Это про то, как мог СССР куда-то деться. А именно — он потому так легко исчез из поля зрения, что ему было нормально остаться существовать невидимо для нас. Загадка, «как» это все могло куда-то деться, объясняется, если мы увидим теперь ответ — «куда» оно все делось. Оно перешло в нас и сейчас у нас внутри. Это чрезвычайно ответственно, и я подчеркну еще раз — я не сторонние СССР и не сторонник возвращения куда бы то ни было «назад». Я говорю о том, как нам двинуться вперед, как преодолеть то топтание на месте, которое всем очевидно; мы сможем двинуться вперед, когда разглядим это «мы» и его содержание. И то, что обнаруживается в нас — это СССР, но и не только он.

Мне случалось уже в том, что пишу, обращаться к словам, сказанным В.Розановым о ситуации 1917 года — «Русь слиняла в три дня». Сами эти слова столь сильны, что над ними хочется думать — я же еще отмечал что они, эти слова, удивительным образом в точности подходят для описания конца СССР. Мы теперь обнаруживаем разгадку. Нам свойственно забирать вовнутрь, в себя, и потому внешнее для нас это не единственное что есть и, что еще важнее, не главное. У царской России нашлось немного защитников потому, что многие вовсе и не чувствовали, что сущностно теряют ее. СССР «переехал» туда же, и только потому, только потом его постигла та же участь. А это значит что вопрос не в том, куда возвращаться и как, вопрос в том, при каких наших дальнейших действиях и то, и другое будет в нас максимально, предельно живо. И то, что это — мы, те же мы, мы одни — залог того, что этот синтез возможен. Он есть, мы и есть этот синтез сейчас.

Самым общим и в СССР, и в России Романовых было наше убеждение, что мы нечто существенное, и нечто совершенно необходимое, несем в мир. Ни той России, ни СССР не найти больше — но интересующий меня человек, к которому с предвыборной программой, с создающим для нее общую концептуальную рамку, Образом Будущего, предстоит обратиться В.В.Путину — с каждым очередным исчезновением только утверждался в этой мысли. И та Россия, и СССР были только внешним оформлением, временными воплощениями этой идеи, и оказавшись заверен дважды, человек существенно утвердился в том, что все это имеет внутреннюю основу в нас самих. Что мы призваны нечто дать всем, и что мы дадим.

На самом деле, теперь все случившееся с нами в Великую Отечественную предстает также, пусть и отчасти, в этом свете. Всем понятно, что СССР первых пятилеток, страна энтузиазма одних и бесконечного ожидания других — когда же это наваждение кончится? — исчез в пламени войны. Потом это были уже другие люди и иная страна. Я не стану задерживаться на этом дольше — но отмечу только, что происходившее после Победы, не куда вели лидеры, а куда все пошло, мы наверное гораздо лучше поймем, если будем рассматривать прежнее не как разрушенное, потерянное либо отброшенное, а как перешедшее во внутрь. Что оказывается перешедшим, то и оказывается сущностным — тут нужен вот этот акцент.

Современная западная психология ведет свой отсчет с 1920-х, когда в Германии исследователи того, как человек видит вещи, решили что он переходит к новому способу оставив прежний, то есть что начать видеть одно можно только перестав видеть другое, и — окончательно перестав. Это стало известно как «гештальтпсихология», самым слабым местом тут было то, почему собственно человек видит то что видит — и почему в следующий момент перестает. Эта проблема оказалась неразрешима и потому психология просто перевела внимание и пошла дальше, и стала в конце концов наукой сегодняшнего дня, такой, какая сегодня должна бы помогать всевозможным «экспертам по России» что-то понимать и что-то внятное советовать; качество советов мы все видим, стрелять так называлось бы — «в молоко». С другой стороны, эта психология то описывала имеющееся, то задавала что имеем, дело шло, и психологи-философы вроде Эрика Фромма в США 1970х заговорили о том, что в Западном обществе неудержимо наступает эра «одномерного индивида», человека который даже и не плоский уже теперь — и так же и его мысли. А на родине нашей где-то в то же время мы потому называли некоторые шутки и еще некоторые мысли «плоскими», что имелось в виду, что наша мысль естественным образом объемна, имеет три измерения как бы. Тут ведь не было никакой претензии перед «одномерным» индивидом, книжки все более критичного к происходящему на североамериканском континенте Фромма все равно выходили у нас с грифом «для научных библиотек», мы и знать не могли о таком намечающемся интересном сравнении.

Наконец, сейчас я имею возможность наблюдать, что этот самый североамериканский человек живет совершенно сегодняшним днем, не помнит что ему обещали вчера и что он сам позавчера делал. И не знает, зачем помнить. У меня перед глазами конкретные люди, мои здешние знакомцы, поверьте что я не преувеличил. И вот этому человеку — право же, близкие к нему государственные лидеры его страны говорят нечто о нас, и мы возмущены: насколько же это все далеко от истины! А человек верит при этом. Нам надо перестать возмущаться, и делать нечто совсем иное. Как раз когда «гештальтпсихология», то догоняя ту жизнь, то ведя ее за собой, пришла к выводу что западный человек берет в голову одно, потеряв другое, именно в эти самые 20-е годы оказалось — как я это предлагаю теперь уже понимать — что мы другие, и что мы-то не теряем ничего. Я не знаю какие формы примет интеллектуальное, моральное, человеческое снижение типичного обитателя Западного мира дальше — вот просто представить не могу, а такое бывает со мной нечасто.

Но нам и не нужно представлять. «Сознание есть возможность большего сознания», да? Что нам за дело до не сознания совсем — нам нужно обращаться к тем, кто отзывается, для кого внимание к самому далекому от себя, как например Россия от США, и есть самое прямое внимание к себе, для кого общечеловеческое это и есть предельно свое, для кого лучшее в искусстве не говорит даже о нем самом — а прямо в нем и раздается. Вы понимаете, что говоря так я уже сам собой подхожу к разговору о нашем культурном, но и шире — цивилизационном наследии и, тем самым, о ближайших задачах России. Это все наше — и наш президент это тот, кто возглавит решение именно этих задач. Мир нас все еще ждет.

Увидьте, что три страны, которые действительно застряли в своем враждебном предубеждении к нам — это США, Канада и Англия. Я говорю не об отдельных людях, их отдельность дорогого стоит, не верить всему плохому о нас сейчас — это поступок, это то что отличает личность; но население этих стран обработано пропагандой хорошо. Так нет необходимости бороться сейчас с этим — и столь застарелым — предубеждением; займемся же пока всем остальным миром!

Латинская Америка серьезно застряла, совершенно не веря капитализму и совершенно не желая отказываться от социалистической идеи — но без нашего прежнего опыта и без нашего сегодняшнего понимания себя они не поймут, в чем эта идея на самом деле состоит.

Китай увидит совсем другой смысл во взаимодействии с нами, увидев в нас действительных, не только по готовности заплатить государственный долг той страны, но в способности продолжить то что было лучшего, преемников СССР — то есть тех тогда, кто опять, в обсуждаемом смысле, прошел дальше их и готов опять поделиться опытом. Они не знают, что с ними происходит. Они не знают, как соотносится динамика страны сейчас с тем, что было с ними ранее, до 1990-х. Но если только я в уже сказанном прав, социалистическое вместилось в них так же, как вместилось в нас — и только от нас они могут узнать об этом. Я замечал в своем общении тут, в Канаде, что родившиеся и выросшие в Китае, и перебравшиеся в Новый Свет потом наследники Поднебесной очень советские люди — и при этом совершенно не знают что с этим делать в себе, и потому ни вспоминать, ни замечать такого не хотят. Равно как совершенно любой вопрос о самой когдатошней дореволюционной Поднебесной их только расстраивает, совершенно как Винни-пуха длинные слова. Как-то не вмещается вся эта долгая линия в их головах. Нут так потому и не вмещается, что это не должно быть линией вовсе! Мы уже были пост-социалистическим государством, каким мыслит себя Китай сейчас, и потому оказываемся сейчас впереди Китая в этом, на самом деле самом важном для него отношении. У Китая есть неустранимое чувство, что мы можем указывать дорогу. Приступая к решению, что мы теперь, после пост-социалистического, хотим — мы возвращаем себе эту роль в глазах Поднебесной. А это очень большие, даром что узкие, глаза.

В Иране времен Исламской революции государственная — т.е. мусульманская религиозно-фундаменталистская, и это не курьез, а решающая подсказка — пропаганда строилась на показе советских фильмов о Революции и гражданской войне. И эти фильмы были очень, просто очень популярны у народа, а не лишь насаждались властями. Мой знакомый иранец, интеллигентный, насколько это слово применимо к другой культуре, человек, не понимал моего удивления, когда я слушал его про это. Я в свою очередь не понимал почему он не понимает, потом понял. Он говорил как о своем — и не понимал так, словно я оспариваю что это его — и что это «мое» совершенно ни о чем ему не говорило. И правильно — потому что это не только мое. С другой стороны — Иран, это очевидно, в идеологическом тупике. Это гордый народ и сильная страна, и тупик словно бы озадачивает их самих. Озадачивает и вашингтонских ирановедов, которые я думаю братья родные тем специалистам по России. Всему этому в целом есть объяснение, и оно способно сразу собрать все воедино. Иранцы «стали», потому что надеясь почерпнуть революционный дух они зачерпнули чего-то еще, и им не избавиться от этого уже. Но они не знают что это, и вдвойне не знают — что теперь. «Вдвойне» — потому, что мы и ведь сами только начинаем знать? Теперь им нужна вторая серия, то есть вторая часть. Им нужны наши фильмы 70-х про 70-е, им нужен наш опыт смотрения «шире», когда мы уже были способны смотреть. Им нужна наша способность смеяться о том, о чем ранее мы могли быть только серьезны, и наша способность двигаться далее, теперь уже посредством метафоры, иносказания и шутки — в точности в ту же сторону. Объясните руководству Ирана как из «Белого солнца пустыни» берется «Гараж», и Мосфильм победит Рособоронэкспорт. Я конечно имею в виду — по выручке только.

Еще иранцы сокрушаются о времени до исламской революции, о времени их монархии, но сокрушаются узнаваемым образом типа «не туда ни сюда». Знакомо, да? Начинаем знать что делать?

Индия слишком тесно взаимодействовала с СССР, чтоб опыт этого общения мог выветриться быстро. Африка хочет чего угодно, только не того чтоб быть колонией США. Афганцы, с которыми мне тут случалось беседовать, говорят — да, мы воевали против Советского Союза, но сейчас мы поняли, что это была ошибка. И дальше они добавляют, что русские строили больницы и университет, построили все и оставили все это когда ушли, а американцы все только взрывают. Это не великая новость — однако существенно то, что я не видел, в случаях этих конкретных встреч, для говорящих смысла стараться как-то понравиться мне. Но дальше мне говорят, что «русские» давали всем детям бесплатно учебники и форму, и платили за ребенка семье — то есть, чтоб семья, отправившая в школу работника, не оставалась в накладе пока он посещает уроки. Мы не знали с вами этого тогда, а они и сейчас все знают.

Европа даже за пределами бывшего социалистического лагеря имеет слишком много проблем без нас и слишком большую нужду в новых идеях как решать проблемы, чтобы культурное и цивилизационное влияние новой России европейским элитам и дальше получалось выдавать за прелюдию к военной экспансии русского медведя. Ведь нам смешно это — и только люди совершенно загнанные в глухой угол, проблемами же, могут не слышать этого смеха. Им просто не до смеха самим, совсем.

Что же касается бывших социалистических стран — то не меньше чем половина их населения сказала бы, что «при коммуне», как говорил мне один поляк, было много и позитивного, а значит хотела бы, чтоб из этой позитивной части опыта что-то бы проросло. Эти люди понимают, что это не прорастет без нас, и именно эти люди Россию совершенно не боятся. Этот же поляк говорит мне, что фильмов Анджея Вайды и книг Станислава Лема в Польше больше никто не покупает и не хочет знать, так что в магазине, если не в самом столичном, и спрашивать бесполезно — и он озадаченно смотрит на меня когда я говорю, что — а мы вот читаем, смотрим и любим, и что я знаю одного родившегося в СССР человека в Казахстане сейчас, который, рассказывая мне чем уже в этом веке, в смысле душевной жизни, живет, говорил как случайно потерял «Сумму технологий», с которой не расставался, забыл на подоконнике, и как счастливо ему вернули ее. И озадаченное выражение не сходит с лица того поляка, и я думаю он начинает что-то понимать.

Мы уйдем от — на самом деле, некорректно поставленного — вопроса о том, что мы хотим строить, монархию, республику или же СССР опять, уйдя вниманием наружу, за пределы России, и вперед, из текущей ситуации — где, чтоб различить «нужное», нужно от чего-то отречься. То, что объединяет ту Россию, Союз и сегодняшнюю страну — это уверенность в том, что нам есть что принести миру. И это — тройное основание нам этой уверенности доверять.

Перенос акцента: интересы России также вне ее, как и внутри; мы идем в мир, меняясь — а не ждем, пока сами изменимся достаточно; мы носители опыта, которого всем недостает; мы выбираем президента для этого, то есть, президента не только России — означает, что мы получаем объяснение тому, почему до сих пор не получалось двинуться вперед. Внутренние проблемы решаются только при достаточном темпе движения наружу, в мир — как велосипедист может держать равновесие только на достаточной скорости, и его действия становятся цирковыми, стоит ему попытаться не упасть, остановившись на светофоре. Этому же рецепту «равновесия в движении» есть и еще примеры: Британия последних трех веков; США уже все прошлое столетие — и посмотрите, что станет делать нынешняя Англия, когда рассчитается с Евросоюзом. Разнится только мотивация, стиль, или еще — объяснение, зачем «мы» идем вперед. Для Британии это было управлять, для США — и было и есть — контролировать; нам с вами также нужно бы определиться.

Должно быть подчеркнуто, что под «продвижением в мир» мы понимаем исключительно культурную экспансию и исключительно моральное влияние, и что поддержание мира и обеспечение прав народов выбирать и союзников, и правителей есть наше понимание наших обязательств в мире, берущихся из долгой истории нашей независимости и опыта жизни столь многих народов в одном российском государстве, что больше народов только уже на всей Земле. У нас больший и более ценный опыт более тесной жизни действительно вместе христиан, мусульман, иудеев и буддистов, чем у кого бы то ни было сегодня, опыт такой совместной жизни, к которой мир даже не знает как подступиться — потому что «мультикультурализм» это отступление, если только не полный разгром.

Рецепт этого опыта я могу спокойно назвать тут, не боясь выдать стратегическую тайну; дело опять-таки в том, что общество — лишь однобоко, темами про «Третий Рим» в старой России, или весьма всеобъемлюще в России Советской с ее серьезной занятостью «выбравшими новую жизнь» во всех уголках земного шара — жило в этом движении наружу, и внутри все как-то по ходу тоже находило свое место. Я не преувеличиваю, и не забываю ни репрессий, ни погромов; но русским и православным до 1917 года есть чем тут и гордиться — потому что остальным есть с чем и сравнить. А после революции русским и православным точно не было скидок, которые были для всех других, и это продолжалось пока продолжалась Советская власть.

И у нас есть опыт утраты и обретения вновь религиозных истоков и корней — а если подобное обретение вновь вообще осуществимо для западных демократий, то оно еще целиком для них впереди, так что старые протестантские церкви в самом центре Торонто только лишь закрывают и сносят — а католические соборы полны прихожан-латиноамериканцев. При этом же, мне случилось слышать, как настоятель Русской православной церкви Св.Троицы в Торонто, отец Василий, очень уже пожилой человек лет после 70, находившийся много десятилетий на этом посту, говорил что прихожан все прибывает и прибывает, и что последние годы пришло и приняло крещение очень много евреев.

Еще у нас есть такой опыт встречи с правдой о самих себе, которого ведущим странам Запада теперь уже становится просто невозможно не пожелать. Нам пришлось сказать — и понять больше горькой правды, чем предстоит и США, и Евросоюзу, а эти страны, зато, «самые-самые» далекие от того, чтоб сказать. Настоящий кризис в США не сейчас; он начнется если Трамп все-же высвободит руки, которые ему безостановочно спутывают, и сделает-таки то, чего боятся ну почти все — вернется к вопросу о том, кто же все-таки взорвал башни-Близнецы. Есть видеозапись следующего после тех событий года, где не старый еще тогда Трамп говорит в камеру, что совершенно, абсолютно не верит в правительственное объяснение, и есть видеозапись его избирательной компании, где он говорит, что чтоб поднять этот вопрос он и идет в президенты. И, если до правды дойдет, мы будем примером того, что признать и пережить даже и подобную правду возможно, и гарантами того, что у соответствующих народов есть необходимое время чтоб признать и осмыслить, есть потому, что мы не воспользуемся наставшим бедламом и не нападем.

И в своем опыте головокружительных перемен, и в своем опыте жизни в социальном государстве, и в своем опыте отвержения выявившейся неправды, и в готовности, теперь, заново искать путь России россияне действительно побывали там, где еще никто не был. Нам нужен президент, который вместе с нами это понимает, вместе с нами этим дорожит — и вместе с нами не намерен останавливаться где мы есть. Время великих идеологий не прошло. Когда все больше работы делается роботами — все больше видно, что человек не может без труда. В Канаде сегодня кризис смертей от передозировок наркотиков — и страшный секрет информация, какой процент от умерших имели работу. Когда труд человека больше не единственный источник материальных благ — он тогда не единственный источник опиоидов и их сверхсильных аналогов, так что всем без исключения умершим в результате употребления вполне было где взять. Но в отношении чувства осмысленности жизни труд — единственный источник, да еще и не всякий одинаково труд, что мы знаем все из институтского курса научного коммунизма, над которым мы счастливо смеялись когда-то, и что совершенно негде было всем этим несчастным узнать. Я вижу тут, вокруг меня, в Канаде сейчас людей, которые совершенно искренне не понимают, почему не употреблять наркотики, и это не «наркоманы», ужас моего советского детства, а типичные жители сегодняшнего Торонто. Просто по государственному телевидению я десять лет слышу тут об опасности передозировок, об подделках на нелегальном рынке наркотиков, о горе родителей и друзей — но ни разу за все годы не слова о том, что не следует употреблять. И что труд — это совершенно единственный источник собственно человеческого в человеке, знаем в мире тоже только мы одни.